「デルタ状の実践」〜「やること地獄」を終わらせるタスク管理「超」入門〜

「タスク管理をうまく実施したい」そう思って何度もトライしてきました。しかし、その度「タスク管理およびレビューを行なっていた」ことすら忘れてしまうことを繰り返しています。

そこで『 「やること地獄」を終わらせるタスク管理「超」入門』 を読み、参考になったポイントを残しておきます。

本書から得たいことは何か

- タスク管理の用語整理

- 自分が使っている用語の答え合わせ

- 用語⇔概念のマッピングし直し

- 「やること」にうまく立ち向かう方法についてのヒント

- うまく「タスク管理システム」を運用できない自分へのアドバイス

キーメッセージ

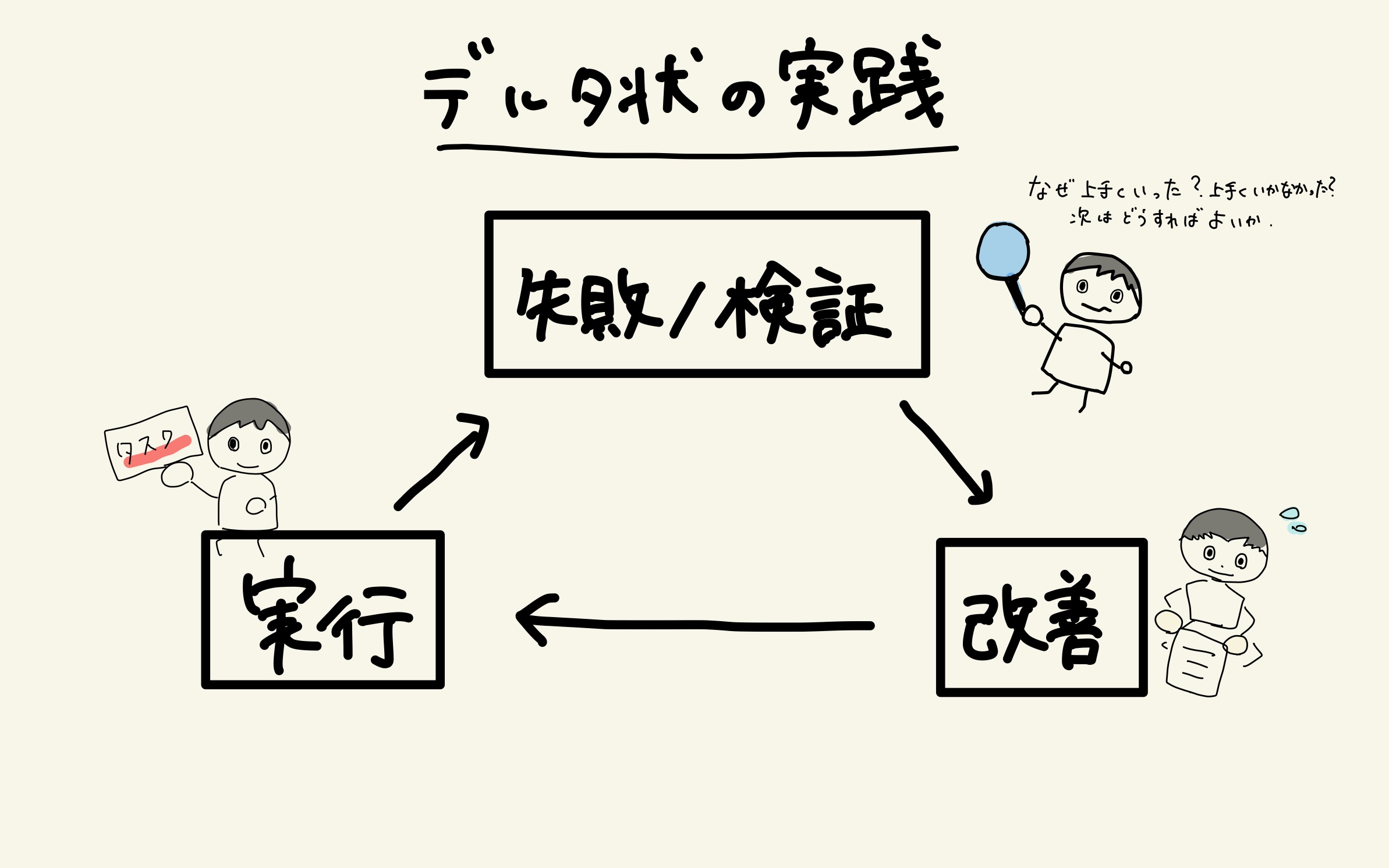

デルタ状の実践 【実行 => 失敗/検証 => 改善】

- 失敗/検証

- 失敗を前提とする

- 失敗を織り込む

- 改善

- 小さく改良

- ゆっくり広げる

- 実行

- 自分なりにうまくいく方法を模索して実行する

Δ自分(デルタ):急激な変化を求めず、じわじわ理想に近づいていく。

タスク管理アンチパターン

本書ではタスク管理のアンチパターン(よくある失敗)がいくつか紹介されています。例えば、「三日無双」「複雑すぎるタスク管理システム」「やる気の谷」「時間不足・肥大化」「不良債権化」などです。

その中でも自分が抱えていた問題「週次レビューが続かない」に対するアドバイスがあったので、取り上げてみます。

アンチパターン「レビュー・ストライキ」

問題:時間が取れない、やる気が出ないなどの理由で、週次レビューが続かない。

例えば、GTD(Getting Things Done)システムでは、週に1度のレビューが奨励されています。

- 1週間に1度、自分のことを振り返る

- 各種のリストが機能しているかどうかを確認

- 必要に応じてリストを更新する

しかし、GTDをやったことがある方には共感いただけるはずですが、このレビューを続けることがなかなか難しいのです。

この問題に対処する著者の考え方としては次の通りです。人間なので、直接生産性がないので行為の意義が感じられない、毎週同じことの繰り返しに飽きることは仕方がない。むしろ、レビューは途中で挫折してしまうものだと開き直ってしまうのがよいと、断言してもらえているので何か気持ち的に楽になりました。

- 方針

- 週次レビューをしなくても日常が支障なく回っているのならば問題ない

- 「タスク管理をするためにタスク管理をしている」わけではなく、日常をうまく回すために行なっているので、不要なことを儀式的に行う必要はない

- 運用

- 理想としてはレビューは定期的に行うことが望ましい。でも、仮にレビューをしなくても問題がなければあまり気にしない。

- 問題が生じてきたらそのタイミングでレビュー(頓服レビュー)を実施する。

頓服レビューとは

医者から処方される頓服薬(とんぷくやく)にちなんで、症状(やることに圧倒される感覚、頭が重くうまく回らないなど)が現れたときに実施するレビューのことです。

実施することは簡単で、頭の中の「気になること」をひたすら書き出していくだけです。 (箇条書きでリストアップする、もしくは、自由気ままに書き出していく)

「やること」を管理する「タスク管理システム」もまたやることである

タスク管理のジレンマとして、「タスク管理システム」を運用すること自体が「やること」という点に注意を払うというのは盲点でした。

「タスク管理をやろうとしていたこと自体を忘れてしまう」ことを防ぐためには、リマインダーや目に入る場所へ配置することが重要です。 なんだそんな簡単なことかと感じるかもしれませんが、その考え自体に既にバイアスが掛かっていると警笛を鳴らしています。

まとめ

本書の前半はタスク管理にまつわる言葉の整理に当てられています。これは今後「デルタ状の実践」において、自分でタスク管理システムを改良する時のため「タスク管理」に対する解像度を上げることを手助けしてくれます。

そして、後半では「デルタ状の実践」として次の点が重要であると紹介されています。

- 失敗を前提にすること

- 実行した結果を検証して少しずつ改良すること

- Δ自分の差分を積み重ねていき、自分に最適な方法を見つけること

タスク管理を始める上での前提は「はじめからはうまくいかない」という言葉を受けて、幾度となくタスク管理に挑戦し諦めかけた人にとって本書はよい指針・助けとなるはずです。

タスク管理を実践すれば「自分がやりたいことを全部できるようになる」・「スーパーマンのように何でもこなせるようになる」わけではありません。 「今の自分にできることが、できるだけ」と非常に地に足ついた形でタスク管理に抱く幻影を取り払ってくれます。

本書を読むことで用語整理およびタスク管理における心構えをアップデートできたので、現状の自分の「タスク管理システム」の見直しを行なって、次のほんの少しの改良に繋げたいです。